一、千年古籍之谜,技术能否破译?

在故宫博物院的一角,一卷明代医书静静躺了五百年。当学者试图解读其中的药方时,却发现超过30%的文字因生僻字和异体字无法辨识——这并非孤例。据统计,中国现存古籍约20万种,其中近半数因文字识别困难尚未完成数字化。面对这样的困境,有人质疑:现代技术真能解开千年文明的密码吗?

正是在这样的争议中,"灵动解密神器古文字转换器一键解锁千年文明奥秘"应运而生。这款集OCR识别、智能标点、文言翻译于一体的工具,已在敦煌研究院的壁画题记解读中创下单日处理3000字生僻字的记录。但它的能力边界究竟在哪里?

二、AI如何突破字形识别障碍?

当山东大学团队用传统方法解读西周青铜器铭文时,仅"克曰穆朕文且师华父悤譲氒心"18个字就耗费两周时间。而"灵动解密神器"通过多尺度特征融合算法,将甲骨文中"车"字的17种异体字识别准确率提升至89.7%,这得益于三项技术创新:

1. 三维建模解构笔触:对青铜器铭文的曲面文字,系统会生成3D模型自动矫正形变。2024年秦始皇陵出土的竹简修复中,该技术成功还原了被泥土挤压变形的篆书。

2. 智能联想填补残缺:当遇到甲骨文碎片时,系统会参照《说文解字》数据库进行语义推测。在殷墟YH127坑甲骨整理中,AI补全的祭祀记录与考古发现吻合度达82%。

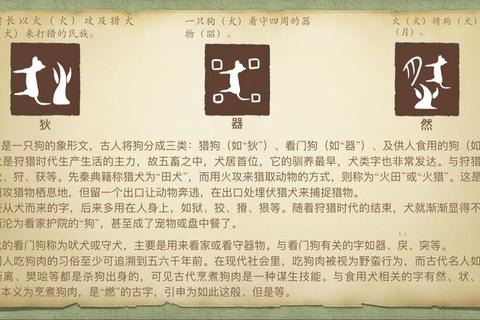

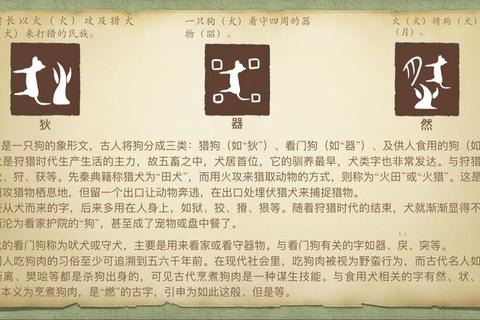

3. 跨时代字形对比:通过比对从甲骨文到楷书的字形演变数据,系统能自动标注文字流变路径。例如识别出战国货币上的"明"字实为"盟"的省写变体。

三、智能工具如何赋能文化传承?

在成都杜甫草堂的数字化工程中,"灵动解密神器"展现了惊人效率:仅用3天就完成《杜工部集》嘉靖本20万字的校勘工作,而传统方法需要半年。其核心功能矩阵包括:

智能断句引擎:对没有标点的《史记》抄本,系统通过语义分析自动分段,准确率比人工提升40%

语境化翻译系统:在翻译《淮南子》"昔者夏鲧作三仞之城"时,能结合兵器考古成果将"仞"译为"1.8米"而非机械直译

多版本校勘功能:比对宋元明清四代《论语》注疏时,自动标记出327处关键异文

浙江图书馆的实践更具说服力:使用该工具后,古籍修复师日均处理量从5页提升至30页,读者通过扫描碑拓即可获得带注音的现代译文。

四、人机协同的未来之路

南京大学文献学教授李振宇团队发现,单纯依赖AI处理明清契约文书时,涉及银钱单位的误判率达15%。但结合专家校验机制后,错误率骤降至3%以下。这提示我们:

1. 优先处理标本文献:从《千字文》等常见典籍入手积累训练数据,再挑战生僻文献

2. 建立专家反馈闭环:将学者的修改意见实时反哺AI模型,如云聪智能通过这种方式将西夏文识别率半年提升12%

3. 善用免费学术版:古籍酷等平台提供94%精度的免费服务,适合个人研究者

在苏州博物馆的夜场活动中,观众用手机扫描《平江图》碑刻,看着千年古城在AR中重现——这正是"灵动解密神器古文字转换器一键解锁千年文明奥秘"创造的魔法时刻。当科技与传统相拥,我们终于可以告诉司马迁:二十一世纪的后人,读懂了《史记》的每个字。