在加密货币的浪潮中,一个名为“Pi Network”的项目以“手机零成本挖矿”的口号吸引了全球超过4700万用户。争议也随之而来:它究竟是区块链技术的革命性突破,还是昙花一现的资本游戏?本文将深入剖析Pi软件的设计逻辑、生态构建和技术挑战,揭开其神秘面纱。

1. 手机挖矿:普惠金融还是概念泡沫?

Pi软件最引人注目的创新在于“移动挖矿”——用户只需每天点击手机应用中的按钮即可获得代币。这与传统加密货币(如比特币)依赖高耗能矿机的模式截然不同。Pi团队宣称,其基于恒星共识协议(SCP)的算法能实现低能耗、去中心化和公平分配。例如,一位印尼用户通过两年累计挖矿获得了约5000枚Pi币,而过程中仅消耗手机日常使用电量。

质疑声从未停止。反对者指出,Pi币目前无法交易,用户收益仅为“账面数字”。Pi团队回应称,这种设计是为了避免早期投机,待2025年开放主网后,代币将具备真实流通价值。这种“延迟兑现”策略是否合理?从数据来看,Pi Network的KYC(实名认证)用户已突破3000万,社区活跃度仍在增长,显示出一定的用户信心。

2. 生态构建:去中心化应用如何突破“空气币”困局?

Pi软件并非止步于挖矿工具。其生态中已涌现出Fireside Forum(去中心化内容平台)、Staked DM(加密通讯)等应用。以Fireside Forum为例,用户用Pi币奖励优质内容创作者,平台通过算法防止机器人刷票,实现了UGC社区与代币经济的结合。更值得关注的是“平台级实用工具”战略——Pi Network正试图将4700万用户的注意力资源、分布式节点网络和KYC身份体系转化为可交易的数字服务。

例如,某非洲初创公司通过Pi网络招募用户完成图像标注任务,用Pi币支付报酬。这种模式既降低了企业成本,又让用户通过“注意力变现”获得收益。数据显示,Pi生态内已有超过200个第三方应用,涵盖社交、电商、游戏等领域。目前多数应用仍处于早期阶段,用户规模与成熟DApp(如Uniswap)相比差距明显。

3. 技术破局:开放主网能否跨越“死亡之谷”?

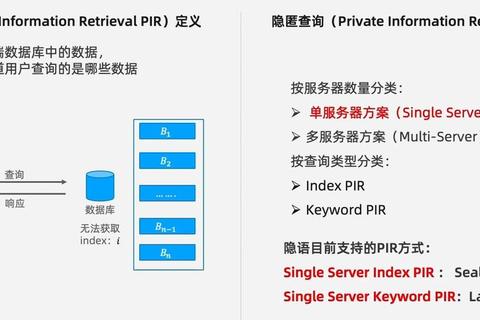

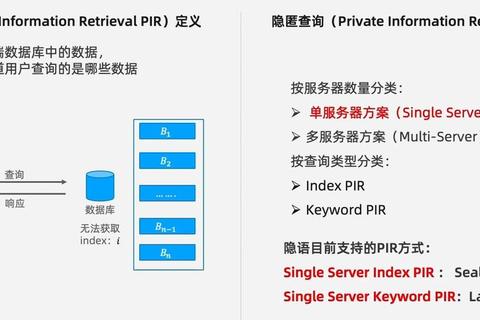

Pi软件的核心争议点在于技术可行性。其测试网已运行4年,但主网多次延期,直至2025年2月才计划全面开放。技术白皮书显示,Pi采用分层架构:底层为分布式节点网络,中间层通过智能合约管理代币流通,应用层支持DApp开发。这种设计试图平衡去中心化与性能——目前节点数超过10万,交易处理速度达每秒1000笔。

挑战依然存在。2024年Pi网络曾因节点同步问题导致部分交易延迟,暴露出分布式系统的稳定性风险。KYC审核通过率仅65%,剩余用户如何在主网启动后合规参与仍是未知数。技术专家指出,Pi若想与以太坊、Solana等公链竞争,必须在跨链交互、智能合约灵活性等关键领域实现突破。

未来之路:普通用户该如何应对?

对于观望者,建议分三步评估参与价值:

1. 风险认知:Pi币当前价值为0,主网启动后可能剧烈波动,需做好归零准备

2. 资源投入:优先完成KYC认证,利用碎片时间参与生态应用获取空投奖励

3. 生态探索:关注Pi钱包、节点部署等教程,提前熟悉去中心化交易操作

正如Pi核心团队在2024年Pi Day宣言所述:“加密货币的终极目标不是取代法币,而是创造新的价值协作网络。” 全面揭秘Pi软件的神秘面纱:探索其创新工具本质与核心功能后,我们或许能更清醒地看待这场社会实验——它既不是救世主,也非洪水猛兽,而是区块链技术平民化的一次重要探索。