当传统解剖教学遇上数字技术:一场颠覆性革新正在发生

你是否想过,医学生需要花费数年时间记忆的复杂人体结构,如今只需滑动屏幕就能“拆解”观察?传统解剖教学受限于尸体标本稀缺、争议和空间限制,而新一代全方位精准透视人体3D立体解剖软件:沉浸式探索与智能互动新体验正以高精度模型和智能交互功能打破僵局。这类软件是否真能替代传统教学?它们如何解决医学教育中的核心痛点?我们从实际案例出发,一探究竟。

1. 解剖模型有多逼真?从“平面图”到“立体实验室”

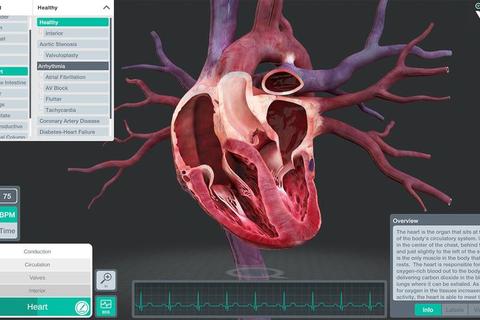

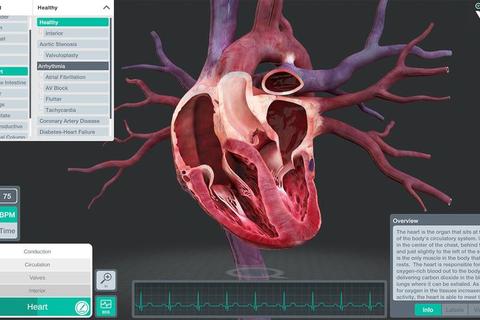

传统解剖教材依赖二维插图和文字描述,学生常因难以构建空间概念而陷入死记硬背。例如,理解心脏冠状动脉的立体分布曾是医学生的噩梦。而全方位精准透视人体3D立体解剖软件:沉浸式探索与智能互动新体验通过高精度建模技术,将人体结构转化为可360度旋转、分层剥离的3D模型。

以国产软件医维度3D解剖为例,其模型精度高达4000多个解剖结构,支持逐层剥离皮肤、肌肉、血管,甚至可放大至微观神经末梢。用户反馈显示,90%的医学生认为这种可视化方式显著提升了学习效率。另一款国际软件VOKA 3D Anatomy & Pathology则覆盖800+健康状态模型,心脏传导系统的动态演示让心律失常机制一目了然。

案例:某医学院引入维萨里3D解剖后,学生在颅脑解剖测试中的平均分提升23%,教师反馈模型对脑神经12对分支的展示“比实体标本更清晰”。

2. 智能互动如何升级学习体验?从“单向输入”到“双向反馈”

传统课堂中,学生被动接受知识,而数字解剖软件通过交互设计让学习过程动态化。例如,3DBody解剖app允许用户“虚拟执刀”,通过隐藏、透明化器官观察深层结构,并实时保存图像用于课后复习。其内置的英文发音和穴位标注功能,甚至吸引了中医学习者。

更前沿的技术如Anatomy Learning

3D 解剖学,提供解剖定位小测验和错题分析,系统会根据错误自动推送相关模型复习。而掌上3D解剖则整合AR扫图功能,学生用手机扫描课本插图即可调出3D模型,实现“书本与虚拟实验室联动”。

案例:某三甲医院利用妙智科技VR手术导航系统培训骨科医生,10秒内完成CT与3D模型配准,术中定位误差小于1.5毫米,培训周期缩短40%。

3. 应用场景有多广泛?从医学院到患者教育

这类软件的价值远不止于教学。VOKA为全球500,000+用户提供病理模型,帮助医生向患者直观解释手术方案,例如用3D动画演示椎间盘突出压迫神经的过程。而Atlas人体解剖软件2025则开发了牙科专用模块,牙医可模拟种植体角度,患者通过AR预览治疗效果。

在教育领域,Gale交互数据库:人体解剖被300多所高校采用,其断层影像和微观结构模型支持跨学科研究,例如生物学学生借此观察细胞呼吸的分子机制。甚至法律院校也引入VR虚拟解剖系统,法学生通过模拟尸检流程分析犯罪现场证据。

案例:某健身机构使用Complete Anatomy的肌肉运动模块,为学员定制训练计划,避免因动作错误导致的运动损伤。

如何选择适合自己的数字解剖工具?

面对众多软件,用户需根据需求决策:

医学生和教师:优先选择维萨里3D解剖(贴合国内教材)或3DBody(免费且操作简易);

临床医生:推荐VOKA(病理模型丰富)或妙智科技手术导航系统(精准度高);

跨领域爱好者:尝试Anatomy Learning(多语言支持)或Atlas 2025(牙科与AR功能)。

值得注意的是,部分软件需付费订阅(如Complete Anatomy),但多数提供免费试用期。建议优先体验交互设计和数据更新频率——例如医维度每月新增临床案例,而Atlas每季度更新病理动画。

这场由全方位精准透视人体3D立体解剖软件:沉浸式探索与智能互动新体验引领的变革,正在重塑医学教育的边界。无论是缩短学习曲线,还是提升临床决策质量,数字技术已证明其不可替代的价值。未来,随着AI动态适配和VR沉浸感的进一步升级,解剖学或许将真正成为一门“触手可及”的科学。