敏捷开发是数字生态的解药,还是昙花一现的泡沫?

当某互联网医疗平台因需求变更频繁导致项目延期半年时,其CTO在复盘会上抛出尖锐质疑:"号称能快速响应变化的敏捷开发,为何在真实业务场景中频频失效?"这揭开了数字生态构建中的核心矛盾——在技术迭代周期缩短至3-6个月的今天,传统开发模式已难以支撑业务创新需求。据《2022中国企业敏捷实践白皮书》显示,63%的中国企业敏捷团队占比过半,但仍有21%的企业尚未建立固定迭代周期,这种参差不齐的转型现状正深刻影响着数字生态的构建质量。

1. 敏捷开发如何突破"伪迭代"陷阱?

某头部电商平台2023年推出的"AI导购助手"项目,通过Scrum框架将需求拆解为136个用户故事,在8个双周迭代中完成从算法训练到用户体验优化的全流程。这背后是产品经理运用"用户故事地图"工具,将模糊的AI需求转化为可执行的开发任务,配合Jira看板实时追踪45人团队的进度偏差。数据显示,采用持续集成的企业交付效率提升40%,但仅有37%的中国企业应用了自动化测试。真正的敏捷迭代需要产品经理建立"需求-开发-验证"的飞轮机制,如腾讯文档团队通过每日站会+可视化看板,将版本发布周期从季度压缩至双周。

2. 数字生态构建需要怎样的跨界协作?

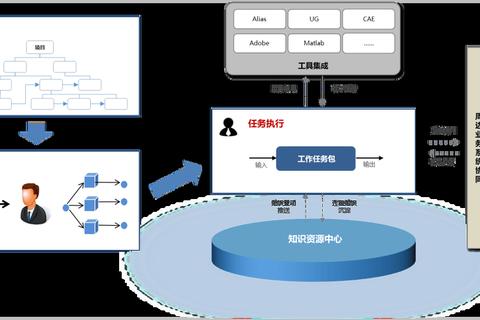

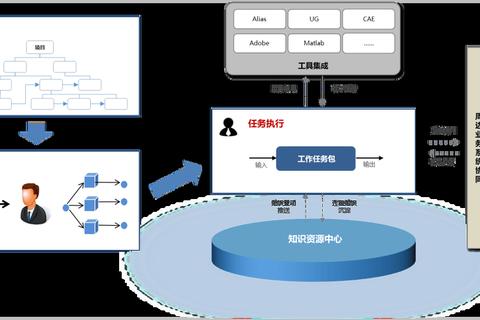

苏州工业园区智慧城市项目中,产品经理充当着"技术翻译官"角色。他们用AXURE原型将政务部门的纸质流程转化为数字系统逻辑,通过"敏捷发布计划"协调20家供应商的接口对接。这种"需求池+企业能力池"的协作模式,使得市民服务APP的注册用户3个月突破百万。在工业互联网领域,树莓集团帮助某制造企业搭建的供应链协同平台,通过Kanban方法实现上下游200+企业的实时数据共享,将库存周转率提升27%。这些案例印证了《敏捷宣言》的核心要义——个体互动高于流程工具,生态构建本质是建立价值共享的协作网络。

3. 敏捷文化如何穿透组织壁垒?

字节跳动采用的"双线产品负责人"机制颇具启发性。业务线PM专注用户价值挖掘,技术线PM负责架构可持续性,两者通过"需求交换市集"进行资源调配。这种机制在开发飞书文档时,成功平衡了教育行业客户的定制化需求与产品标准化之间的矛盾。华为2019年启动的"敏捷长城计划"更值得借鉴:建立企业级敏捷度量体系,将用户满意度、需求响应速度等20项指标纳入KPI考核,3年内使产品上市周期缩短35%。数据显示,拥有专职Scrum Master的企业,敏捷转型成功率高出同业42%。

面对VUCA时代的数字生态构建挑战,产品经理需要掌握三项核心能力:首先是"需求工程能力",运用用户画像、旅程地图等工具穿透表象需求;其次是"技术领导力",理解微服务架构、低代码平台等技术趋势;最后是"生态运营能力",建立跨组织协作的信任机制。建议企业实施"敏捷成熟度诊断",参考SAFe框架制定转型路线图,同时引入PingCode等敏捷工具实现全流程数字化管理。正如《2025电力信息通信新技术大会》征集案例所示,未来数字生态的竞争力,将取决于组织敏捷基因与数字技术的融合深度。