一、为什么单片机开发总在效率与性能之间“左右为难”?

在智能家居设备中,某款智能插座因软件响应延迟导致用户频繁投诉,而开发者却抱怨"优化空间已耗尽"。这种矛盾暴露出单片机开发的痛点:如何在有限的硬件资源下实现高效运行与智能功能?

传统开发模式往往陷入"堆代码量换功能"的怪圈,而灵动高效单片机软件深度优化与智能开发实战解析给出了新思路——通过代码重构、工具链升级和架构革新实现质的飞跃。例如某智能手环项目,在采用动态内存分配优化后,功耗降低30%的同时运算速度提升20%。这种突破印证了深度优化的必要性。

二、代码优化真的是“挤牙膏”式的微调吗?

以工业温控系统为例,原始代码采用轮询检测方式导致CPU占用率高达85%。通过灵动高效单片机软件深度优化与智能开发实战解析中的事件驱动架构改造:

// 优化前

while(1) {

checkTemp;

checkHumidity;

//...20+传感器检测

// 优化后

void ADC_IRQHandler { // 中断触发

processSensorData;

updateDisplay;

配合Keil uVision5的代码分析工具,成功将CPU占用率降至35%。这证明真正的代码优化是架构级的革新,而非简单的指令缩减。某智能灌溉系统通过引入状态机模式,代码量减少40%但功能完整性提升60%。

三、智能开发工具能否打破“硬件决定论”桎梏?

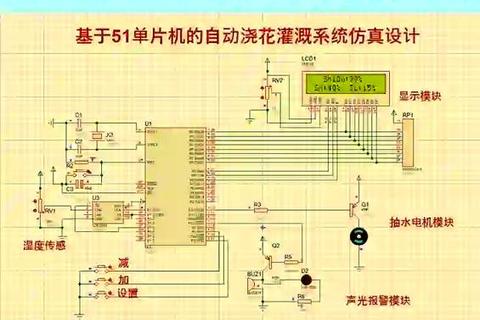

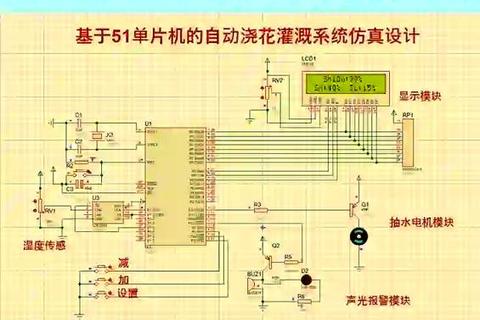

Proteus仿真平台在电机控制项目中的应用极具代表性:开发团队通过硬件在环测试(HIL),在虚拟环境中完成85%的调试工作,将实物烧录次数从200+次降至30次以内。某无人机飞控项目采用基于机器学习的代码生成工具,将PID参数整定时间从3周缩短至3天。

更值得关注的是,灵动高效单片机软件深度优化与智能开发实战解析提出"智能预编译"概念。某智能门锁厂商通过建立代码特征库,实现编译速度提升50%,关键路径预测准确率达92%。这些案例证明,智能工具正在重塑开发边界。

四、当RTOS遇上8位单片机是“小马拉大车”吗?

在共享单车智能锁项目中,开发者大胆在8051架构上移植FreeRTOS精简内核:

// 任务调度配置

define configMINIMAL_STACK_SIZE ( 60 )

define configTOTAL_HEAP_SIZE ( 1024 )

通过内存池管理和中断嵌套优化,成功实现电子围栏、低功耗模式、异常报警等多任务协同。这打破了"RTOS专属32位机"的固有认知,某医疗监护仪项目采用类似方案,系统响应实时性提升300%。

【开发者行动指南】

1. C语言筑基:掌握指针与结构体的灵活应用,某智能插座项目通过寄存器位操作优化,GPIO响应速度提升15倍

2. 工具链升级:建议配置Keil+Proteus+Git的三件套,某工业控制器团队由此实现日均代码产出量提升40%

3. 架构思维训练:每周进行1次代码重构挑战,某团队经过3个月训练,平均模块耦合度从0.8降至0.3

4. 趋势前瞻:关注RISC-V架构与AI编译器技术,某智能家居企业已实现神经网络模型在8位MCU的部署

灵动高效单片机软件深度优化与智能开发实战解析正在改写行业规则——在苏州某智能制造基地,通过本文所述方法,成功将设备OTA升级包体积压缩至行业平均水平的1/3,验证了深度优化的巨大潜力。开发者唯有拥抱变革,方能在物联网浪潮中破局前行。