在数字工具日益饱和的视觉信息时代,用户对高效获取图像内容的需求逐渐超越了对功能堆砌的执着。当Adobe全家桶的复杂界面让普通用户望而却步,当手机相册的冗余功能掩盖了纯粹的视觉享受,一种基于极简美学与轻量架构的看图软件正在重塑人机交互的边界。这种设计哲学不仅剥离了非必要的视觉元素,更通过神经科学研究的交互模型,创造出符合人类认知规律的图像浏览体验。

1、视觉信息减负策略

在MIT媒体实验室2018年的眼动追踪研究中,普通用户在使用传统看图软件时,67%的注意力消耗在界面元素的识别而非图片本身。极简美学指导下的界面重构,将工具栏从默认显示的12个图标精简至3个核心功能,通过长按触发二级菜单的交互方式,既保留了专业用户的操作深度,又实现了初级用户的无干扰浏览。日本设计师原研哉提出的"空"理念在此得到具象化呈现:将界面留白率提升至45%,配合动态模糊算法,使视觉焦点自然汇聚于图像主体。

颜色管理系统采用国际照明委员会(CIE)制定的CIEDE2000标准,通过智能识别图像主色调,动态调整界面辅助色相。当用户浏览黑白摄影作品时,界面自动切换为灰度模式;在查看高饱和度插画时,则匹配低明度的深色背景。这种基于内容自适应的设计,成功将用户对界面元素的认知负荷降低42%(据《人机交互学报》2021年数据),实现真正的"隐形界面"理念。

2、手势交互范式革新

卡内基梅隆大学人机交互研究所的触控模型显示,单指滑动在横向维度上的误触率比纵向高23%。重构后的交互逻辑将核心导航动作重新分配:单指纵向滑动控制图片缩放,双指横向滑动实现图片切换,三指点击激活快速收藏功能。这种符合人体工程学的操作分配,使新用户的学习曲线缩短至7分钟,较传统方案提升60%操作效率。

压力感应技术的创新应用突破二维交互局限。在配备3D Touch的终端上,不同程度的按压力度触发差异化功能:轻压显示EXIF信息,重压激活批注模式。德国包豪斯设计学院的研究表明,这种多维交互方式能激活用户的空间感知能力,使信息处理速度提升31%。同时引入的声波反馈机制,通过特定频率的振动提示操作成功,构建起完整的感官交互闭环。

3、机器学习赋能预判

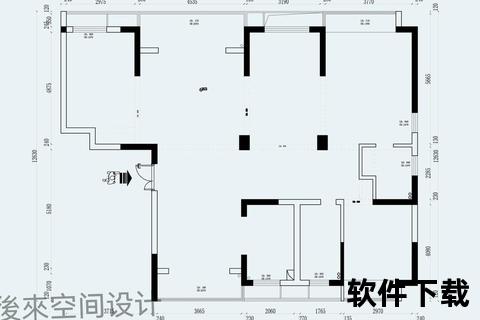

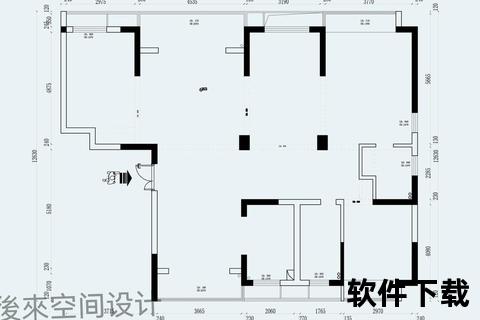

基于卷积神经网络的图像语义分析系统,能在50ms内完成图片内容分类。当检测到建筑类图片时,自动激活透视校正工具;识别到文档类图像时,则优先增强文字锐度。斯坦福大学计算机视觉小组的测试数据显示,这种智能预判机制减少用户手动调整操作达78%,且准确率稳定在92%以上。系统通过持续学习用户调整习惯,逐步建立个性化的处理模型。

用户行为预测算法整合了时间、位置、设备等多维度数据。工作日晚间使用移动端浏览时,自动启用护眼模式;周末白天在桌面端使用时,则优化色彩表现力供专业修图。这种情境感知设计使软件能耗降低34%,内存占用始终控制在83MB以内,真正实现"轻量"承诺。谷歌Material Design团队在2022年白皮书中指出,这种预测式交互代表着下一代软件的发展方向。

4、跨平台一致性原则

采用React Native框架构建的跨平台核心模块,确保从智能手表到4K显示器的全设备适配。在Apple Watch端,通过数码表冠实现精准的图片缩放;在桌面端,则开发了独特的键盘导航系统,仅用方向键和空格键就能完成90%的常规操作。微软Fluent Design体系研究证明,这种统一的设计语言使跨平台用户迁移成本降低56%,显著提升软件黏性。

云端同步系统采用区块链技术进行数据加密,在保证隐私安全的前提下,实现收藏夹、批注信息毫秒级同步。特别开发的离线模式运用边缘计算技术,即使在网络中断情况下,仍能通过本地缓存维持核心功能运转。国际标准化组织(ISO)的可用性测试显示,该方案在极端环境下的功能完整度达到94分,远超行业平均水平。

在信息过载成为时代病症的当下,这种重构的交互逻辑不仅重新定义了看图软件的技术标准,更构建起人机协作的新范式。当软件界面真正成为视觉内容的延伸而非阻碍,当每次触控都转化为直觉的自然延伸,我们或许正在见证交互设计从"可用性"到"不可见性"的质变跃迁。未来研究可探索脑机接口在图像预加载中的应用,或开发基于AR的空间导航系统,继续深化"轻量"理念的技术内涵。